|

Julie Heintz on Wed, 9 Apr 2008 16:07:49 +0200 (CEST)

|

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

|

[nettime-fr] [En Cours] EN COURS présente l'exposition collective: "DEBORDS"

|

Title: EN COURS présente l'exposition collective: "DEBORDS"

En Cours 56 rue de la Réunion 75020 Paris M° Buzenval, Avron 01 43 72 09 48 julie.heintz@online.fr présente:

DEBORDS

avec :

Pauline FOUCHE

Anne KAWALA

Gérald KURDIAN

Elise LECLERCQ

Romain METIVIER

Florent PINZUTI

Marie VOIGNIER

Vernissage le 11 avril à partir de 18h avec une performance de Gérald Kurdian à 20h

Finissage le 18 avril à partir de 18h avec une performance d’Anne Kawala à 20h

Ouvert du samedi 12 au dimanche 13 avril et du mercredi 16 au vendredi 18 avril de 16h à 20h, et sur rendez-vous.

Tél. 06 83 35 69 76

Exposition du 11 au 18 avril 2008

Organisation Elise Leclercq / Pauline Fouché

L’oeuvre d’art ventriloque

« Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant (…) c’est déjà l’âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps, et pourtant, vous venez à peine d’atteindre les quarante-cinq ans. » Depuis la première phrase et jusqu’au terme de son roman La Métamorphose, Michel Butor use inépuisablement de la deuxième personne du pluriel. Appelant le lecteur à se projeter le plus immédiatement possible, ce tour narratif semble, plus singulièrement encore, une manière de faire parler l’oeuvre. En supprimant la médiation conventionnelle du « je » ou du « il », cette voix d’où le narrateur s’est effacé confère au texte une tendance à la ventriloquie – entendu que, à l’instar du ventriloque manipulant sa marionnette, l’auteur/narrateur du texte se maintient d’une ostentatoire présence depuis son absence (mutisme) feinte.

Dans quelle mesure les arts plastiques peuvent-ils – ont-ils jamais pu – approcher l’utopie de s’adresser littéralement au spectateur ? De lui parler en tête-à-tête. Établir le contact, fût-ce par le recours direct au langage, sans verser dans les tropes autoritaires et orwelliens à la Barbara Kruger. La mobilisation des moyens audiovisuels aussi bien que le nouvel art de diction et de profération à travers la performance, n’étaient-ils pas, dès les années 1960, le signe d’une telle utopie ? Que nous en soyons aujourd’hui revenus, et appréhendions plus sereinement la question du récit (comme le voudrait une certaine doxa considérant que les frontières entre cinéma ou théâtre et arts plastiques n’ont plus lieu d’être), rien n’est moins sûr. Plutôt que par structures spatiotemporelles stables, la grande affaire du récit continue de proliférer par formes schizophréniques et impures. Les appellations mutantes « Docu-fiction » ou « Docu-réalité » cachent le même symptôme consistant pour le récit à s’épuiser dans l’obsession de dire une vérité et divertir en même temps. Mais quand bien même le récit est dans tout et tout est dans le récit, le récit n’en existe pas moins, en tout et pour tout, que pour moi. En tant que producteur de formes, il devrait alors se consacrer à celles de l’altérité plutôt que celles de la schizophrénie. Il n’est pas rare d’entendre résonner dans le monde de l’art : « exposition cherche thème pour mettre en récit les objets qu’elle présente auprès des spectateurs » ; comme si on comptait sans notre sensibilité et que les oeuvres elles-mêmes ne nous parlaient plus que par label, étiquette et notices explicatives. Que fait-on de cette capacité intuitive à construire le voyage d’esprit qui d’une oeuvre à moi fait naître la voix susurrée de son auteur ?

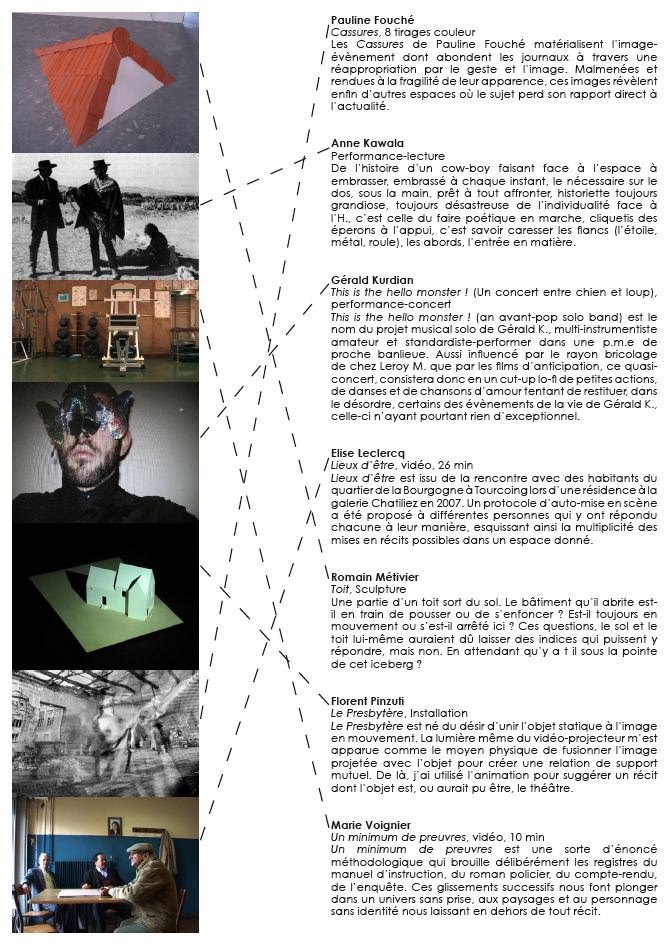

Dé-focaliser, dé-stabiliser et dé-sacraliser. Ce sont les prises principales de la lutte que se livrent récit et oeuvre dans les travaux des artistes présentés ici. La sculpture Toit de Romain Métivier déplace mon attention de sa matérialité brute à la matérialité de son occurrence interrogative, sa possibilité d’apparition (« d’où sort-elle ? »). L’espace lui-même se trouve mis en récit soit l’exposition comme syntaxe (interroger l’espace revient ici à interroger les autres oeuvres). C’est une figure contradictoire et potentielle, une aporie visuelle qui occupe l’espace par évitement ou évidement. Le concept d’« auto mise en scène » pratiqué par Elise Leclercq dans la vidéo Lieux d’être joue lui aussi – alors qu’il se développe paradoxalement dans la durée filmique – sur « l’amorce » narrative. Un mot, un accessoire, un lieu, suffisent à engendrer des micro-fictions où l’imaginaire social et urbain se subvertit par lui-même et ses protagonistes. L’artiste semble comme éludée dans un projet ne reposant plus sur elle alors que tout l’enjeu est une nouvelle dialectique du désengagement engagé. Avec l’installation Le Presbytère Florent Pinzuti déjoue le rapport de la technique à la narration qu’il en soit du film d’animation comme de la projection vidéo. Il en résulte un média hybride sous l’espèce d’un petit théâtre d’ombres où semblent s’autogénérer les paramètres de notre perception et chaque millimètre invisible du dispositif lui-même. Marie Voignier aussi procède par épuisement, millimétrage et ellipses dans la vidéo Un minimum de preuves qui montre un certain minimalisme narratif. Le « virtuel » est une force dont la sphère technologique n’a donc pas l’exclusivité, ainsi que l’exprime ce vide béant (labyrinthe du sens) où le récit vient buter. Le montage de lieux communs et d’idées reçues abouti dans une « inquiétante étrangeté ». Ce travail surligne, par concomitances, l’esprit perecquien rôdant par ailleurs dans l’exposition. Pauline Fouché travaille notre rapport aux images d’actualité (notamment celles de la guerre et du drame humain) par le geste-motif de la Cassure. Il se produit, par la reproduction photographique de papier journal froissé, une image imprenable sur un envers ou un débord de la représentation, à la fois fêlure et invagination. On entendrait presque le son d’un entrechoc où se fracturent anarchiquement les lignes de temps : tragédie de l’événement, factualité du traitement médiatique, ébranlement du regard.

Enfin l’espace utopique exposé par Débords, s’ouvrira et se refermera avec Gérald Kurdian et Anne Kawala dont les performances, musicales, et poétiques, manifesteront s’il devait subsister un doute, que tout quasi-récit, pré-récit, contre-récit, sur-récit… a bien tenu lieu, s’est bien déclenché. This is the Hello Monster ! de Gérald K. fera peut-être se rejoindre « autopsie » et « auto-psy », art et non-art en musicologie. Tourner la forme reproductible par excellence – la chanson d’amour – à l’état d’irreproductibilité totale où toute pensée intime, tout regard sur soi, nous plonge dans une sphère de la ritournelle ou du fredonnement psychique. Anne Kawala, de son côté, offrira une lecture-performance prenant appel d’une métaphore, celle du cow-boy et du far west, pour disséminer les points que dessine l’espace poétique sur une « carte » de figures et de sons ; peuplant notre imaginaire par leur évocation d’une frontière inatteignable et hors-pensée (avons-nous jamais senti l’être du cow-boy en nous sinon sous le déguisement de l’enfance?) ces feintes de corps rhétoriques parlent de l’acte créateur lui-même, irréductible et inexprimable au-delà de sa frontière avec notre propre condition (avons-nous jamais senti l’être du poète en nous ?).

Chaque fois que le récit semble se suicider par le truchement de l’oeuvre dont la volonté lui repasse devant, c’est là paradoxalement que le récit peut renaître : dans la rencontre qu’il m’inspire avec son fantôme d’auteur dont je peux ne voir ni les lèvres ni le corps bouger mais que « j’entends » me dire quelque chose comme provenant du « ventre » de l’oeuvre.

Morad Montazami, historien et critique d’art.